地球温暖化を何によって調べるべきか?

平均温度によって調べるのが一般的ですが、例えば雪粒は気温がプラスでも湿球温度が0℃なら溶けません。

湿度100%で気温0℃空気は湿球温度0℃です。

そして、乾燥して気温がプラス2℃でも湿球温度0℃のことがあります。

そうした空気は0℃の雪粒を暖めも冷やしもしないのです。

そして、乾燥して気温がプラス2℃でも湿球温度0℃のことがあります。

そうした空気は0℃の雪粒を暖めも冷やしもしないのです。

こうした観測事実からしても各地の気温を平均して温暖化を議論するのは適当ではありません。

高層データをみている過程でなんとなく空気のエネルギー密度と言う概念を導入しましたが、よく考えると空気のエネルギー密度は重要な概念のようです。

この空気のエネルギー密度で温暖化を推し計るべきだと思うようになりました。

エネルギー密度などごく普通の概念ですが、こうした概念に不慣れな方は空気のエネルギー密度とは何かと困惑されているのではないでしょうか?

今回は空気のエネルギー密度についてすこし整理しておきたいと思います。

1.地表面の温暖化

現在、地表面の温暖化は単に地表の温度が上がることと考えられているようです。

また、温暖化の問題の一つに、地表の温度が上がって北極や南極の氷が溶けて海面上昇を起こすとするものがあります。

北極や南極等のどこかで氷がなくなったのは気温が上昇したためと何となく納得してしまいますが、本当に気温が上がったためでしょうか?氷がなくなったのは乾燥して蒸発したのかもしれません。

地表の温度だけを調べただけでは、地表面で起きている現象の一面しか見ていないのです。

ほとんど何もみていないと言った方が適切かもしれません。

2.1gの氷を溶かすエネルギー

ここは基礎的な物理の復習ですが、こうした基礎的な積み重ねで現象が理解できるのだと思いますので少しお付き合いください。

によりますと水の融解熱は335(kJ/kg)だそうです。

0℃、1kgの氷を0℃の液体の水にするには335kJのエネルギーが必要だと言うことです。

これからすると0℃、1gの氷を0℃、1gの水にするには335Jのエネルギーが必要です。

1gの氷ですから大きさは1c㎥くらいです。

これを2つの1㎥の箱AとBの中に別々に入れてみます。

AとB箱の中にはそれぞれ温度Taの空気が1mol、温度Tbの空気0.5molが入っているとします。

しばらくして、氷は全て溶けて水になり空気と水は0℃になったとします。

この時のTa、Tb は何度だったか計算してみます。

空気の主成分である窒素や酸素の自由度は5で

空気1モルの定積比熱はCv=(5/2)R=2.5×8.3143≒20.8(J/mol)

Cv×(Ta-0)=20.8×Ta (J)

となります。

Tbから0℃になった0.5molの空気から氷に流れ込んだエネルギーは

0.5×Cv×Tb-0)8=10.4×Tb (J)

です。

一方、氷は全て水となり温度は変わりません。

氷を溶かすエネルギーは335Jですから

20.8×Ta (J) =335 (J)

10.4×Tb (J) =335 (J)

となります。

Ta≒16.1 (℃)=289.3 (K)

Tb≒32.2 (℃)=304.4 (K)

AよりBの空気の温度ほうが16℃も高いのに同じ量の氷しか溶かせないのです。

ついでに状態方程式から、気圧はAが約24hPa、Bが約13hPaでBはAの約1/2であることが分かります。

(こうした議論を空気1gで考えるのも可能ですが、N2やO2の存在比や1g当たりの定積比熱を調べ状態方程式も空気1g当たりの方程式に書きなおさなければなりません。気象では実際に書きなおして計算しています。何故そんなことをしているのか理解できませんが本当です。)

温暖化を氷が溶けるかとの観点で議論すると、各地の温度を単純平均しても意味がなく科学的ではないのです。

Taを富士山の気温、Tbを東京の気温として平均してトレンドを見ても氷が溶けやすくなったのかどうかわからないのです。

富士山とチョモランマの気圧は東京の6~70%、3~40%程度だと思います。

大雑把に東京と比べ氷を溶かす能力を富士山が70%、チョモランマが40%として、東京、富士山、チョモランマの温度の平均から氷が溶けやすくなったかどうかはここで見てきたように分からないと言うことです。

驚いたことに温暖化の議論はこうしたことを無視したアバウトな調査を元にして行われていることになります。

温暖化の指標に温度や温位、相当温位を用いることは適当ではありません。

エネルギー密度を調べていなければ、まともに温暖化しているかどうかの調査もしていないことになります。

3.空気のエネルギー密度

・・・ここは熱力学の基礎で面倒な話になります。・・・

残念ですがCvT(内部エネルギー)を空気のエネルギーとして使うのは適当ではないでしょう。

CvTは、箱の大きさと中の質量を変えないことを前提にしたエネルギーです。

大気中の空気は1㎥の箱などに入っておらず、温度によって体積が変化してしまいます。

氷を水にするエネルギー以外にも体積を変化させるエネルギーも考えたり位置エネルギーも考えたりしなければなりません。

どのように考えるべきかですが・・

空気を圧縮する時は外からのエネルギーが加えられます。

気象では、そのエネルギーを位置エネルギーでまかなうと考えるとすっきりします。

エネルギーが加えられますから空気の温度が上がる訳です。

逆に膨張するときは外にエネルギーを与えます。

使ったエネルギーは位置エネルギーに蓄えて、空気の温度が下がります。

こうした1molの空気について、熱エネルギーと位置エネルギーのエネルギー保存則は

CpT+mgh=一定

となります。

これを、1molの空気が示す体積で割ってやれば、1㎥当りのエネルギー、エネルギー密度となります。

ところで、CpT+mgh=一定となる変化では温位は変わりません。

と言うより、変わらないように定義したのが温位なのです。

CpT+mgh=Cpθ

でθが温位です。

普通の温位の定義と形が違っていますが内容は同じです。

この定義はエネルギー保存則に焦点を当てた表現で、普通の定義はエントロピーに焦点をあてた表現とでも覚えておけばよいでしょう。

1000hPa基準の温位はエネルギー保存則を無視した欠陥概念であることが分かりました。

さて、ここまでを整理します。

CpT+mghは、高さhで温度Tの空気1molが持つエネルギーです。

そして、温位θは

Cpθ=CpT+mgh

です。

1mol当たりの状態方程式から

PV=RT

体積Vが求められます。

空気1molのエネルギーは見方をかえると体積Vの中にあるエネルギーと見ることができます。

Cpθ=CpT+mghを

Vで割ってやる、或いは1/V=P/(RT)を掛ければ、

体積1㎥当りのエネルギー = エネルギー密度

となります。

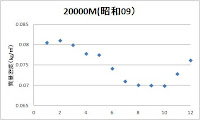

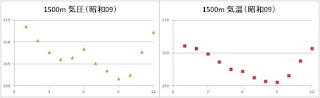

空気のエネルギー密度eは

e=Cpθ/V=(Cp/R)θ・P/T

で求められます。

水蒸気の潜熱も考慮したいときは

空気1molのエネルギーは

Cpθe=Cpθ+(E/(P-E))L

となります。

θeは相当温位です。

(乾燥断熱減率と温位エマグラム 参照)

空気のエネルギー密度eは

e=Cpθe/V=(Cp/R)θe・P/T

となります。

こうした複雑な(?)量を比べなければ地球が温暖化しているか分からないわけです。

「秋田の高層データを見る」ではこうして計算したエネルギー密度の平均を平年値とし猛暑の夏と冷夏の夏の平年値との差を見ました。

結果は驚いたことに成層圏までエネルギー密度は同じだけ高かったり低かったりしました。

この結果を単純に考えると、温暖化とは地表面だけでなく成層圏まで暖まる現象と言えそうなのです。

成層圏もどの程度の高さまでなのか調べる必要がありますが・・・・

成層圏を分ける必要があるかもしれません。

お詫び

CO2の自由度を5と間違った記述をし、振動の自由度など無いとしてきました。

お詫び申し上げます。

CO2の自由度は6でした。

なるべく、直したいと思います。

しかし、振動の自由度が赤外線を吸収して温度が上がるとする説は、明らかに第2法則に反する誤りです。

ステファン・ボルツマンの法則から計算される赤外線によるエネルギー密度は、CO2を含む空気のもつエネルギー密度に比べるとはるかに小さく、観測誤差にもなりません。

観測誤差にもならないようなエネルギー源で空気を暖めることなどできるはずがありません。

ステファン・ボルツマンの法則に従う赤外線は温暖化のエネルギー源にはなりえないのです。

ステファン・ボルツマンの法則と放射冷却 参照

温室効果はエネルギー保存則さえ満たしていないのです。

どうして、こんなものが温暖化の原因と考えられるのか?